“Quello che per ogni altro sarebbe l'oceano della negazione, un orrore totale, io ci galleggio sopra in una barchetta di carta. Costruita con poche, mediocri, qua e là ironiche, idee generali.”*

Qualche settimana fa è uscito sull’Atlantic un articolo dal titolo tanto lapalissiano da essere indisponente, ma dal contenuto in realtà molto interessante: Find the Place You Love. Then Move There. If where you live isn’t truly your home, and you have the resources to make a change, it could do wonders for your happiness, continua il sottotitolo – e grazie al cavolo, uno direbbe. Ma c’è un concetto alla base di questa riflessione così scontata che, quando è stato teorizzato per la prima volta, nel 1974, ha cambiato il pensiero della geografia umana, trasformandola in geografia umanistica: si chiama topophilia e l’ha elaborato lo studioso cinese Yi-fu Tuan. La topophilia non è il semplice amore per un luogo che potrebbe suggerire la traduzione del termine dal greco ma, come spiega bene Arthur C. Brooks nell’articolo, “i legami affettivi dell’essere umano con l’ambiente materiale”. È un concetto legato a doppio filo a quell’intraducibile heimat tedesca, ma meno vincolato alla propria terra d’origine.

*

Non ho mai pensato, nella mia vita, di abbandonare la città. Sono sempre stata convinta di aver bisogno dei grattacieli, del traffico, della folla; che quel bombardamento costante di stimoli a cui si è sottoposti camminando in centro si potesse provare solo nelle metropoli. Milano, Londra, Berlino, Los Angeles: il percorso della mia vita avrebbe potuto snodarsi solo su questi quattro punti. La metropolitana che corre ventiquattr’ore su ventiquattro. Fare la spesa all’una di notte. Guardare un vecchio film proiettato su un megaschermo facendo un picnic seduta sul prato di un cimitero. Fare il brunch la domenica mattina al cinema (ok, questo l’ho fatto in una città diversa da quelle che ho nominato). Sapere che in qualsiasi momento ci sarebbe stato qualcuno da ascoltare, qualcosa da vedere, qualche angolo da scoprire, qualche cibo da assaggiare era ciò di cui avevo bisogno per essere certa di trovarmi nel luogo giusto, fa niente se poi raramente fruissi di tutto ciò che avevo a disposizione. Stare a casa in un posto costantemente in movimento, dare per scontato che ci sarebbe stato comunque sempre tempo per fare qualcosa, sono sempre state le mie zone di comfort.

*

“Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto, e più bravi di loro a vendere non si sa dove andarli a trovare. Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte Bianco, l'Oceano Indiano, i mari della Luna, e aveva una magnifica parlantina, e dopo un'ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma.”**

Gavirate è una cittadina di circa 9mila abitanti sulle sponde del lago di Varese. Il suo nome suona stereotipicamente standard per chi conosce un po’ le province a nord di Milano, dal lago Maggiore a quello di Como, con il suffisso in -ate. Non c’è niente che possa far pensare a Gavirate come a un posto interessante: non il toponimo, non la posizione, non la dimensione. Ed è proprio questo che fa scattare la molla della topophilia: l’incontro inatteso, l’aspettativa disattesa in positivo, la scoperta. Una cosa che sicuramente non ho mai pensato è, un giorno, di chiedere espressamente e con insistenza di andare a visitare Gavirate. Ancora di più, nella mia mente era impossibile il pensiero di poterci trovare un luogo del cuore, di quelli in cui vorresti tornare sempre, per la loro bellezza, e per i ricordi che si sono creati proprio lì. Invece, aver trovato poche settimane fa sul New Yorker un lungo pezzo su Dissipatio H.G. di Guido Morselli mi ha finalmente convinta a iniziare a leggerlo. E da lì, la voglia e la curiosità di andare a scoprire i luoghi in cui ha vissuto e lavorato lo scrittore – soprattutto sapendo di averli così vicino a casa – sono cresciute giorno per giorno.

*

Domenica scorsa abbiamo messo g. in macchina e siamo andati a Gavirate. Abbiamo parcheggiato accanto alla chiesa della Santissima Trinità, di fronte a Villa Baumann e, da lì, iniziato a salire a piedi i terrazzamenti della torre di Babele del Parco Morselli, in cerca della Casa Rosa. Abbiamo guardato alternarsi il lago e le montagne man mano che i tornanti erbosi ci facevano cambiare direzione, fino ad arrivare in cima, sulla terrazza da cui il massiccio del Monte Rosa e il lago di Varese si incontrano davanti agli occhi, increduli della bellezza di fronte a noi.

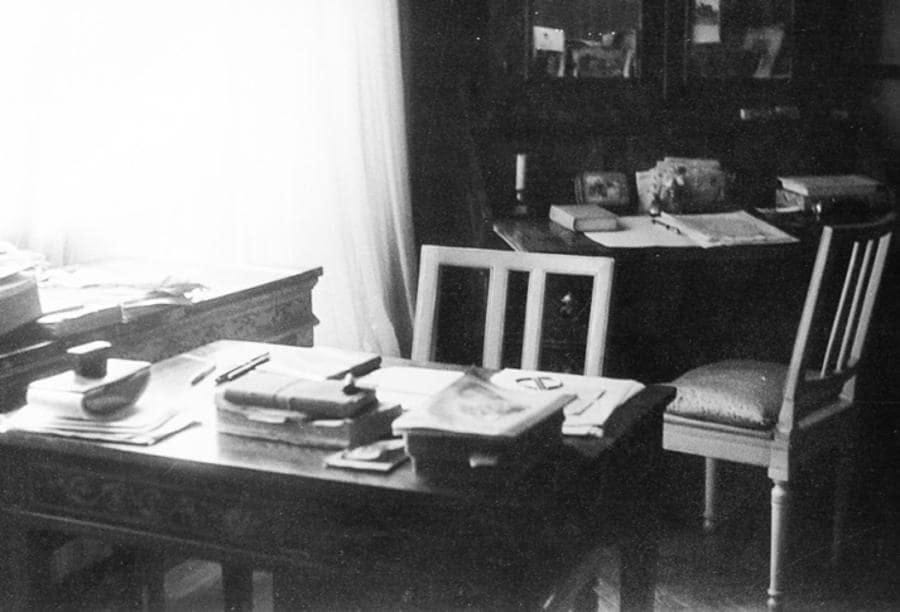

Mi ero immaginata quei cinquanta minuti di cammino ogni volta che Guido Morselli li citava nelle sue pagine, scritte proprio nella casina rosata che avevo davanti. Ho cercato di carpire tra i sentieri che da lì si dipanano per salire ancora di più sul massiccio di Campo dei Fiori quale potesse essere quello verso la grotta e il laghetto che, in quella notte del 2 giugno, hanno ispirato il tentativo di suicidio del protagonista di una delle opere di letteratura migliori che l’uomo abbia potuto produrre. Mi immaginavo come potesse essere quel crinale settant’anni fa, quando è quella casa rosa è stata costruita apposta per lui.

Con tutto questo che turbinava nella mia mente, sotto il sole generosamente mite di una domenica pomeriggio di gennaio, nel piccolo parco giochi davanti alla casina, g. è salito per la prima volta su un fiore di legno a molla. Ha cominciato a dondolare da solo, sorridendo sempre di più.

*

Se in passato mi avessero detto che un pezzo del mio cuore sarebbe rimasto per sempre a Gavirate, avrei riso sonoramente. Se mi avessero detto che avrei trovato l’altalena perfetta per g. in un minuscolo parco su una piccola ansa del lago, vicino a un baretto che si affaccia sul tramonto, in un paese di 800 abitanti, avrei pensato che di me sapevano proprio nulla. Ma non c’è niente di più appagante di accorgersi di sbagliarsi e cambiare idea sulle cose e, soprattutto, su se stessi.

* Guido Morselli, Dissipatio H.G.. Milano, Adelphi, 1977.

** Gianni Rodari, Favole al telefono. Torino, Einaudi, 1962. Rodari è stato un altro illustre abitante di Gavirate.

Questa è 3G - Una vita lenta e obsoleta, la newsletter di Guia Cortassa. Se ti piace, con i bottoni qui sotto puoi commentare e condividere. Se invece vuoi dirmi qualcosa, rispondi all’email. Alla prossima!